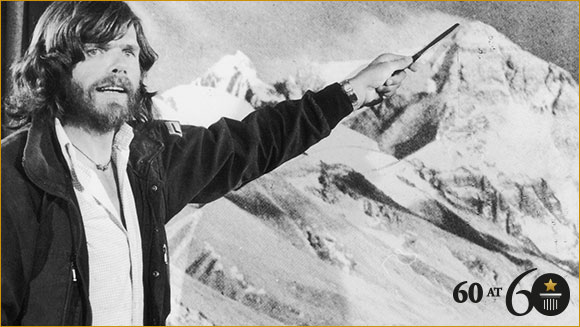

A distanza di un secolo dalla prima spedizione sul tetto del mondo, Avvenire intervista Reinhold Messner, il primo ad arrivare in vetta senza ossigeno in solitaria

Un secolo fa, nel 1921, ci fu la prima spedizione sull’Everest, con l’inglese George Mallory. A distanza di 100 anni Avvenire intervista Reinhold Messner, il primo uomo capace di arrivare in vetta, 8.848 metri, senza ossigeno supplementare. Era l’8 maggio 1978. Messner era in cordata con l’austriaco Peter Habeler. Poi, tra il 18 e il 19 agosto 1980, compì la sua prima salita in solitaria, sempre senza ossigeno. Racconta cosa lo spinse a farlo.

«Per la mia generazione non contava più salirlo per la via normale, perché era già stato fatto e non era più un’incognita. Per noi l’Everest rappresentava la possibilità di esprimerci. Non contava più solo la cima, non contava più solo la via, ma contava soprattutto lo stile con cui salivi. E andare senza le bombole d’ossigeno voleva dire essere leggeri, autosufficienti ed essere anche molto più esposti alle difficoltà, alla fatica e anche al rischio».

Anche se la vetta dell’Everest è il tetto del mondo, dal punto di vista alpinistico, dice, arrivarci conta meno della salita del K2 o del Nanga Parbat.

«È chiaro: sei sulla cima più alta della Terra, ma più in alto sei più cresce anche un’emozione molto forte legata alla paura di non farcela a scendere. In vetta sei soltanto a metà strada: devi salire ma poi devi anche scendere. E la discesa può essere pericolosa, può arrivare brutto tempo, venire la nebbia. In cima non ci sono le emozioni più forti. La vera, grande emozione in una spedizione del genere, specialmente in solitaria, è quando ritorni al campo base, quando rientri nella società. Prima sei fuori dal mondo, come se fossi sulla Luna e per questo c’è sempre una certa tensione. Ritornare sani e salvi significa rinascere e questo è un momento molto forte: hai davanti a te tutto il mondo perché hai salito l’Everest e sai che, con questo stile, puoi affrontare tutte le cime della Terra. Prima della mia spedizione si diceva che sull’Everest senza ossigeno non si poteva andare, così come senza portatori e tanto materiale. Ma io non avrei mai avuto la possibilità di finanziare una spedizione come, per esempio, quella al K2 del 1954. Avendo poche possibilità finanziarie, dovevo inventare uno stile leggero per poter fare le mie attività. E così è nato lo stile alpino».

La salita all’Everest del 1978 non rientra tra le prime dieci salite più importanti fatte nella sua carriera, dice.

«Io sull’Everest non ho fatto nessun record, ho dimostrato che era possibile salirlo senza maschera d’ossigeno, così come gli altri Ottomila. Ma non per questo lo considero la mia massima esperienza. In questa categoria metto, invece, quelle salite che mi hanno portato molto vicino alla morte, come sul Nanga Parbat nel 1970, che è di gran lunga la mia esperienza più forte, dove ho perso mio fratello Gunther e mi sono state amputate sette dita dei piedi per i congelamenti».

Sull’Everest non c’è più spazio per l’avventura, dice rammaricato.

«No, sull’Everest c’è spazio solo per le spedizioni commerciali. Due anni fa, un giovane tedesco aveva annunciato a tutti i mass media che avrebbe fatto l’ultima impresa possibile, cioè la salita in invernale solitaria della cresta ovest, una via difficile. Ma non è andato lontano e lo sapeva benissimo: ha fatto soltanto l’annuncio. E questo sarà il futuro: l’alpinismo dell’annuncio. Ma l’avventura non è finita. Ci sono più di 10mila cime non scalate, con vie ancora da fare su vette inesplorate di 6mila e 7mila metri, molto più difficili degli Ottomila. Vie di altissima difficoltà su montagne che non ci sono nemmeno sulla carta geografica».