Berruti: «Correvo con gli occhiali perché mi mancavano 4.5 diottrie. Capii di essere veloce inseguendo i gatti»

A Libero: «Con Mennea eravamo agli antipodi. Era chiuso e scontroso. Ha portato all’esasperazione il concetto del professionismo, io correvo con il sorriso»

Su Libero una lunga intervista a Livio Berruti, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma del 1960 sui 200 metri con il

record del mondo eguagliato due volte. Oggi ha 83 anni e cammina a fatica, per le conseguenze di un incidente automobilistico.

«Sto tornando da Brescia, sono le 2.30, al casello di Milano mi slaccio la cintura per stare più comodo e penso: “Tanto solo un imbecille si addormenta alla guida”. Boom. L’imbecille ero io e ne sto pagando ancorale conseguenze».

Ora si sposta per casa con il deambulatore, ma non si arrende.

«Il vero atleta va oltre ogni ostacolo»

Berruti racconta:

«Non do troppo peso a questa situazione, la considero un po’ una vendetta della natura. Una specie di pizzo da pagare. Anzi, sa cosa faccio ogni tanto a casa per sdrammatizzare? Parto dall’ingresso e tic tic tic – a piccoli passettini veloci e aggrappato al girello – percorro il corridoio e poi, simulando la curva dei 200 metri, entro trionfante in cucina da mia moglie. Come ai bei tempi».

Berruti è nato a Torino nel 1939. Figlio unico, è cresciuto con i nonni nel Vercellese. Si descrive come un ragazzino «timido e appassionato di lettura». Si accorse di correre veloce quando inseguiva i gatti con gli amici.

«Con gli amici saltiamo i fossi, ci divertiamo. Quando per gioco inseguo i gatti, però, capisco che sono diverso dagli altri, molto più rapido».

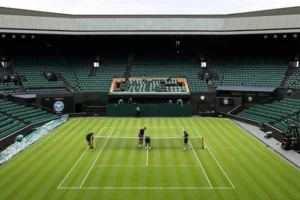

Ma non scelse subito l’atletica, preferì il tennis.

«Ero bravo a prendere le smorzate ovviamente: a volte arrivo così veloce a rete che non riesco a fermarmi e la devo saltare».

Non solo, Berruti racconta di essersi dedicato anche al salto in lungo e in alto al liceo e persino al pattinaggio a rotelle e su ghiaccio.

Fu proprio al liceo Cavour di Torino che si avvicinò alla corsa.

«Nel 1956, durante l’ora di ginnastica, incontro il miglior velocista della scuola. Ci sfidiamo e vinco io. Il professore allora mi porta ai campionati studenteschi, poi a quelli provinciali. Altri successi e inizio a gareggiare con continuità finché a Torino, un giorno, viene a correre Gigi Gnocchi, campione italiano del 100. In batteria mi mettono al suo fianco e faccio 11 netti. Gli allenatori della Fidal mi invitano a un allenamento collegiale a Schio. È l’inizio della carriera sportiva e svolto».

Poi scoprì la curva dei 200 metri.

«Amore a prima vista: sfidare la forza centrifuga, piegare il corpo, stringere verso l’interno mi dà immediatamente un senso di piacere, quasi erotico».

Berruti racconta le Olimpiadi del 1960 a Roma: semifinale e record del mondo eguagliato con 20”5.

«Torno negli spogliatoi e penso: “Forse sono andato troppo forte, mi sono stancato per la finale”. Mi rilasso. Mentre gli altri si riscaldano mi siedo su una panca, poi salgo in tribuna per osservare tutti dall’alto. Infine, quando è il momento della gara, torno in pista per provare un paio di partenze. E stringo la mano a tutti gli avversari, uno a uno, prima di mettermi ai blocchi».

Poi lo sparo, i passi veloci, l’amata curva, l’arrivo e il trionfo. Berruti è medaglia d’oro olimpica e primo europeo che batte gli americani nei 200 m ripetendo il record mondiale: 20”5. Gli viene chiesto di chiudere gli occhi e di scegliere un’immagine che rappresenti quell’impresa.

«L’abbraccio all’arrivo con Abdoulaye Seye, terzo. Tra noi c’era feeling».

Un suono di quella finale?

«Gli applausi dopo la gara. Perché durante la corsa il cervello seleziona i rumori: senti il passo degli avversari dietro di te, ma non il boato del pubblico».

Berruti correva sempre con gli occhiali.

«Mi mancavano 4,5 diottrie, senza avrei tirato dritto in curva…».

Le scarpe erano speciali?

«Ma no, per me erano tutte uguali. Pensi che a Roma ho usato un paio di vecchie Valsport bianche solo perché si abbinavano al colore delle calze».

Delle Olimpiadi resta una foto indelebile: Berruti mano nella mano con Wilma Rudolph, regina nera della velocità (tre ori).

«Il suo allenatore mi dice: “Wilma vorrebbe scambiare la tuta”. Ci incontriamo, lei parla un inglese che io non capisco, ma comunichiamo con sguardi e sorrisi e poco dopo, senza nemmeno rendercene conto, stiamo passeggiando per il villaggio olimpico mano nella mano, anticipando di tre anni Martin Luther King e il suo sogno di integrazione».

Con Wilma poi è successo qualcosa? Berruti:

«No, perché quando il giorno dopo mi presento al villaggio delle donne per cercarla e passare dalla fase platonica a quella aristotelica, scopro l’amara verità: l’avevano già imbarcata per gli Usa. Sa, si diceva che su di lei avesse messo gli occhi un certo Cassius Clay…».

Il mondo del ciclismo, qualche anno fa, massacrò Berruti per una dichiarazione su Pantani.

«Avevo detto che è stato un esempio negativo. Non mi pento».

Su Mennea, di cui martedì ricorrerà il decennale della morte.

«Pietro era chiuso e scontroso, suscettibile. Non siamo mai andati particolarmente d’accoro perché eravamo agli antipodi: io vivevo di slanci dilettantistici, lui ha portato all’esasperazione il concetto del professionismo; io correvo con il sorriso, lui sempre tormentato e sofferente».