“Bagnoli è un’incognita, eppure è il posto da cui tutto è cominciato”. Il quartiere dell’Italsider, della Cumana, di un’umanità non stereotipata.

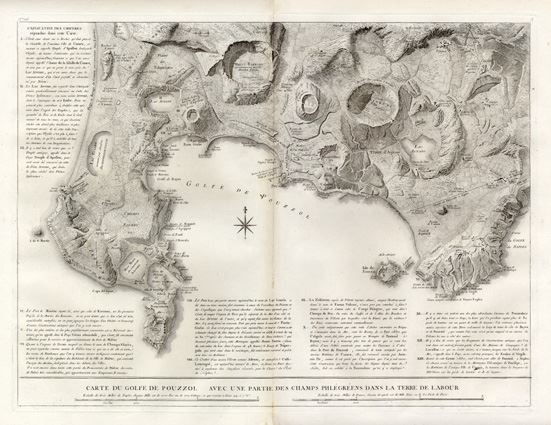

Io a Bagnoli ci sono nato; e basta. Ci sono stato lontano buona parte della vita, e ci sono tornato a dicembre. Prima non sono stato lontano, ero sempre a Napoli, ma all’Arenella, che somiglia alla Torino di Gozzano, è mite ma senza raggio di bellezza, poi sono stato tre anni a Procida, che è austera e schiva come nessuna lingua umana può dire. Bagnoli è un’incognita, la conosco poco, eppure è il posto da cui tutto è cominciato, e quando ci cammino, passo per strade che oscuramente associo all’idea di casa, di luogo di tutte le partenze e di un solo, definitivo, arrivo. Bagnoli è un assurdo insieme di case liberty, bellissime e coloniali nella loro decadenza e residui di un Novecento meno bello, meno nobile, e assolutamente incomprensibile. I Campi Flegrei si offrono alla vita dal lungo mare, ma anche dal mio balcone, visti dall’alto, come nella bellissima e un po’ imprecisa incisione dell’abbé Saint-Non (qui sotto, nella foto), danno il senso di una terra dove gli dei hanno passeggiato, lasciando un cratere in ogni loro pedata; visti ad altezza d’uomo sono il luogo di differenti stratificazioni: i greci a Ischia, e Pythecusa la sfuggente, il ricordo di Cuma, le fortificazioni aragonesi dove erano le ville romane, il mare che si colora del colore del vino in alcune serate dove Carlo di Borbone rischiò di essere catturato dalle navi saracene e portato ad Algeri, lui eroe di un illuminismo geometrico, come semplice anche se preziosa merce di scambio nelle trattative col continente. La marineria napoletana lo portò in salvo, e il Re (D.G.) capì che era ora di mettere su una vera flotta da guerra. Questa storia me l’ha raccontata il mio sfuggente amico Giulio a Procida, l’unico posto al mondo in cui si può legittimamente essere un po’ borbonici, un po’ rimpiangere il Regno di Napoli con le navi veloci e la bandiera candida al vento.

Bagnoli era il posto peggiore per mettere una fabbrica, ma gli dei l’avevano abbandonata e la patria aveva bisogno di acciaio, e Napoli aveva bisogno di lavoro. La fabbrica è ancora lì, pesante punto di riferimento per ogni passante nel quartiere, è lì come un dinosauro sul mare, cade perdendo pezzi, sembra afflosciarsi su se stessa eppure resiste, testimonianza fuori registro di un secolo faticoso e stranamente duro a morire. Via Coroglio è una meraviglia confusa, si alterna degrado ad architettura spontanea, case di pescatori di povertà sudamericana ad avamposti di design dove pare – ma io sono schivo e non ci vado – che ci siano aperitivi con uomini dalle montature visibili e donne dai tacchi troppo alti, troppo sottili per muoversi in un quartiere di piombo e sangue.

Quartiere di confine, visto da via Napoli, Bagnoli assomiglia a Genova, si estende in lunghezza, il sole ne evidenzia il colore rosso, l’arancione dell’insieme, l’affastellarsi degli edifici di un posto nato per la villeggiatura di napoletani del tempo passato, quando tutto era campagna e il mare pescoso e non ancora avvelenato. Dal dentro, Bagnoli è l’insinuarsi della provincia nella città, Viale Campi Flegrei è un posto dove il tempo è immobile come le pale degli incongrui mulini che non so quale amministrazione ha voluto metterci per ricordare una arcana vita di campi, oramai dimenticata; a Viale Campi Flegrei ci sono i vecchi che parlano, e parlano di tutto, figli di un quartiere operaio non hanno dimenticato il furore dell’attualità, sono nel nostro tempo senza leggere i giornali, si sentono i discorsi che si alternano e si parla di gay pride, di brexit, di de Magistris in vertiginose crasi spazio temporali per cui, e sono testimone, si depreca Ferlaino per aver venduto Higuain e si ricorda che pure Mussolini ebbe paura del giudizio divino – all’affermazione segue una bestemmia vernacolare che per rispetto ai lettori della classe media non trascrivo. Un bazar deflatorio dove l’anacronismo è linfa vivente, perché noi residuali non viviamo un solo tempo, ma li viviamo tutti confondendoli. E non siamo come l’orologio rotto che dà due volte al giorno l’ora giusta; semmai l’ora giusta la scartiamo di lato, come una delle possibili ore in cui si svolge la nostra vita.

“Bagnoli jungle”

Il mio seggio elettorale è intitolato ad Arturo Labriola, che fu un socialista ondeggiante affascinato dalle imprese coloniali del fascismo e dai vagheggiamenti di Nicola Bombacci, ma io quando vado a votare penso all’altro Labriola: Antonio il filosofo protomarxista, il cattivo maestro di Croce, e ci penso mentre dall’altro lato vedo l’antico Collegio Ciano che poi divenne sede della Nato, quando da Bagnoli si comandavano truppe nel Mediterraneo. E su quella strada che faccio con la tessera elettorale in mano, non l’incontro ma l’ostinato fronteggiarsi di due mondi incomunicabili: la via atlantica e quella comunitaria, l’individualismo americano e il sogno collettivista degli intellettuali europei. Una piccola, personale Berlino ancora popolata di fantasmi che si fronteggiano, ma di un contrasto d’antan, che non avrà mai sbocco, che non interesserà mai nessuno. In questa intercapedine della storia, mentre gli altri hanno paura di altri estremismi, lo spirito di un quartiere che è una assurda meravigliosa fusione. Ma senza che nessun modernariato sia davvero interessato a noi, scartati alla leva del vintage.

Come Procida, e forse come tutte l’area fletterà, Bagnoli è fuori fase, vive di una ritualità propria che è anche l’esercizio di una libertà personale e non codificata; è casa, responsabilità, finestre che vanno chiuse quando esci, bollette, gas, pulizie da fare e allo stesso tempo è libertà spaesante: culla di una umanità residuale anch’essa, ma non stereotipata, non freak, non bio-vegan, con cui la sera puoi parlare di tutto, puoi mostrarti ubriaco, bilioso, malinconico, perché a sua volta è ubriaca, biliosa, malinconica. Una umanità che ancora esercita una disciplina della tenerezza, del disincantato stupore verso l’altro, che non si stupisce – cosa poco napoletana questa – che tu sia fra di loro, perché il mare educa alla presenza di gente che sta là senza che neppure lei sappia perché ci sta. Si mangia cinese, si va nella migliore pasticceria del quartiere, che è come dire del mondo, si beve in vineria, si va al birrificio. Il Birrificio è una luce nella notte, un posto in cui ti senti semplicemente parte di una comunità anche se hai attorno persone che non conosci e che non conoscerai. Un uomo deve avere un bar di riferimento, altrimenti la sua vita è solo ripiegamento domestico; se lo trova gli si apre una prospettiva, l’eccezionalità di posto in cui si può avere dei difetti; che poi non sono tanto gravi i difetti, anzi volendo li puoi scambiare col tuo compagno di bancone. Nello stordimento alcolico, te li porterai tutti a casa, in qualche modo.

Ho sentito spesso i miei genitori dire che scendevano ‘giù a Napoli’: attenzione, la preposizione cambia tutto, non il ‘giù Napoli’ spregiativo di questi anni, ma ‘giù a Napoli’ perché noi sì, eravamo in collina, ma in fondo non a Napoli, perché la capitale era sì geograficamente in basso, ma era la capitale e noi dei cafoni in case nuove, costruite negli anni nefasti del sacco, in quartieri labirintici e senza sbocchi, che poi io negli anni abbia preso ad amare l’Arenella è un altro discorso. Qui viene da dire ‘là a Napoli’, la capitale è di lato, ci scorre al fianco, ma non è divisa dalla fatica del salire e scendere, dalla raffinatezza delle funicolari: la città ci dorme di fianco ma ci si arriva in treno; i binari sono i filamenti che ci legano a quel cuore incapace di riposo – che di riposo avrebbe bisogno – ci andiamo su treni imprevedibili, capricciosi, che sfuggono alla logica occidentale delle cose ma passano quando decidono loro, e tornano, tornano sempre.

Il Birrificio flegreo

Se la Metropolitana ostenta un’indole progressista, utopia cavouriana (e molto più cavouriana che borbonica) la Cumana è affollata dalla più bella umanità del mondo, o almeno così mi pare perché quando la prendevo da bambino per venire qui con mio padre a dare aria alla casa – la casa allora disabitata dove ora abito e dove ora sto scrivendo quello che tu hai la pazienza di leggere, sconosciuto amico – e mi sembrava che quelle persone non le avrei riviste in nessun altro posto al mondo. La Cumana è commovente, la ricordo efficiente, di una efficienza rigorosa, prussiana, fino a pochi anni fa, ora si regge sulla costanza di pochi lavoratori orgogliosi. Arriva tardi ma va veloce, attraversa mondi, scorre sul mare – a volte a passo di carica altre a passo d’uomo – verso quelle stesse terre dove, si diceva, passeggiarono gli dèi; ma è sventurata la terra dove gli dèi sono stati e l’hanno abbandonata, è una terra orfana e sola, abbacinata in un mitologico gioco delle origini che oscuramente insiste dentro di noi, anche di chi quelle storie le ha dimenticate o non le ha mai volute sapere. Ma le origini non sono esercizio libresco, non si imparano nelle biblioteche, ma resistono oscuramente, nel fondo del cuore. Del cuore che crede di sapere e non sa niente, al massimo un po’ di quanto è appena avvenuto. In Cumana, c’è un giovane africano – io avrei detto negro ma voi siete politicamente corretti, poi magari a leggere negro vi viene una perversa gioia razzistica che io francamente non voglio darvi – che canta Amazing Grace. Lo fa nella tarda mattinata, evidentemente le ore più affollate, e redditizie per gli ambulanti, sono accaparrate da altri. Canta Amazing Grace accompagnandosi con delle monete che ha nel pugno chiuso e mostra la foto di un bambino, magari il figlio lontano, magari lui da piccolo, magari è un estraneo e ha trovato la foto per caso. Il canto protestante degli schiavi nel treno dei residuali. Lutero, l’Africa, i coltivatori di cotone, i ragazzi che tornano da Torregaveta, dal mare – l’ombra di Tony Tammaro – io che sono sul treno in ritardo, perché sono sempre in ritardo e perché la Cumana è sempre in ritardo. Se non l’avete vista vi siete persi una di quelle piccole e mirabili increspature della Storia in cui niente trova posto, ma tutto si confonde, non rassicurante ma familiare ed elusivo.

La sensazione che in genere si ha quando si torna a casa.