La gentrificazione degli stadi: i tifosi-clienti sempre più in periferia, il futuro è dei salottini

Come sta cambiando il calcio: In trent'anni i ricavi da biglietti e abbonamenti sono scesi dal 47 all'11% e i settori che contano sono quelli dell'hospitality (il Milan ne ha fatto una voce del bilancio)

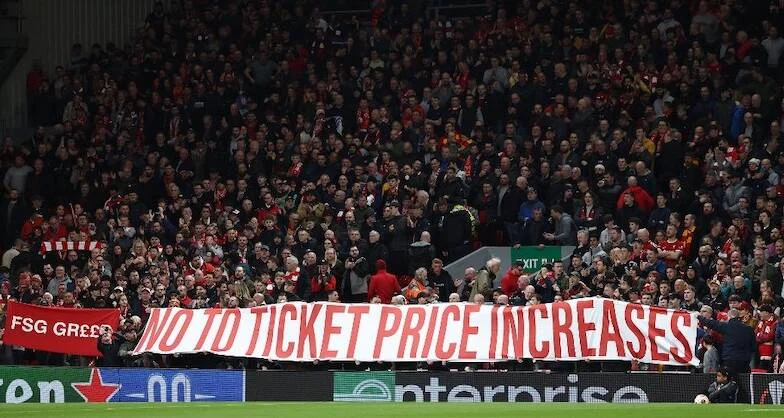

Liverpool fans protest against the planned ticket price rise ahead of the UEFA Europa League quarter-final first leg football match between Liverpool and Atalanta at Anfield in Liverpool, north west England on April 11, 2024. (Photo by Darren Staples / AFP)

La gentrificazione degli stadi: i tifosi-clienti sempre più in periferia, il futuro è dei salottini

I tifosi? Più sono poveri, meno li vogliamo!

Quanto contano i tifosi allo stadio nel calcio d’oggi? Molto meno che in passato. E quelli appartenenti alle classi popolari? Ancora meno. E tutti quei bei discorsi di media, dirigenti e calciatori sulla passione, sul calore, sull’attaccamento ai propri colori? Semplice propaganda: il tifoso è stato sostituito dal cliente, è considerato solo per quanto spende. Del resto, non c’è nulla di cui stupirsi: il calcio vive nella società e ne riproduce i fenomeni, e questo cui accenneremo ha una definizione precisa, ossia gentrificazione. Così come, dai quartieri centrali delle metropoli, i più poveri sono espulsi verso le periferie per far posto a chi può spendere fiumi di denaro, altrettanto sta cominciando ad accadere in quella città in scala ridotta che è lo stadio, dove i prezzi popolari sono in estinzione e si sviluppano i salottini per le aziende, che è figo chiamare sky-box e sky-lounge: scatola del cielo e salone del cielo.

Sembra ormai preistoria il tempo in cui i ricavi di una società di calcio derivavano quasi completamente dal botteghino, eppure, fino alla fine degli anni Settanta, era così: piatto semplice con abbondanza di biglietti e abbonamenti, un’aggiunta di Totocalcio, un filo di diritti tv e compravendita di calciatori quanto basta. Niente sponsor, anzi, erano le società di calcio a pagare le aziende che fornivano le divise da gioco, e niente vendita organizzata di materiale ufficiale, quello che chi va al passo con i tempi chiama merchandising. Vediamoli meglio gli ingredienti di quel piatto: non era ancora il tempo dei bilanci certificati – solo nel 1966 le squadre di calcio da associazioni non riconosciute divennero società commerciali e acquisirono personalità giuridica, pur senza fine di lucro, introdotto nel 1996 – ma ci aiuta il sito stadiapostcards, che da anni registra meticolosamente presenze e incassi negli stadi: ebbene, nel 74-75, tra biglietti e abbonamenti, le 16 società di A intascarono 21,81 miliardi di lire, che, utilizzando l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, oggi equivalgono a circa 147 milioni di euro.

E il Totocalcio? C’è un’interessante intervista al Corriere della Sera dell’aprile 1974, in cui l’allora presidente della Lega Franco Carraro – no, non il nonno ma proprio lui – si lamentò del fatto che dei 115 miliardi di lire generati l’anno prima dal gioco più amato dagli italiani, appena un miliardo e 60 milioni fosse finito nelle tasche delle società di calcio: tradotto in euro d’oggi, poco meno di 9,5 milioni. Infine, i diritti audiovisivi, che in quel periodo si riferivano a “Tutto il calcio minuto per minuto”, “La domenica sportiva”, “Novantesimo minuto” e a un tempo di una partita, rigorosamente in differita: 625 milioni di lire nel 1975, cioè poco meno di quattro milioni di euro di oggi, spiccioli rispetto agli incassi al botteghino, ma pur sempre una cifra ragguardevole se confrontata con i 60 milioni di lire del 1959, pari a circa 995mila euro d’oggi: sì, più o meno un millesimo di quanto il calcio italiano incassa dalle tv. Una ventina d’anni più tardi, nel 95-96, era arrivata da poco la tv a pagamento, gli sponsor avevano ormai preso piede, la vendita del materiale ufficiale era agli albori, il Totocalcio, affiancato dal Totogol, cominciava a scricchiolare per il venir meno della contemporaneità delle partite: tuttavia, gli incassi da stadio rappresentavano pur sempre la fetta maggiore.

La gentrifcazione è ormai certificata anche dai bilanci

Secondo uno studio della Mc Kinsey per la Lega calcio, i ricavi totali in serie A furono pari a 810 miliardi di lire, circa 380 dei quali, ossia quasi il 47%, da biglietti e abbonamenti. E oggi? I dati del cosiddetto Report Calcio 2025, raccolti e analizzati dall’agenzia Arel e dalla società di revisione e consulenza Pwc per conto della Figc, sugli ultimi bilanci approvati, quelli al 30 giugno 2024, sono esplicativi: i ricavi da ingressi allo stadio valgono appena l’11% del totale, contro il 38% dei diritti audiovisivi, il 22% delle sponsorizzazioni e delle attività commerciali, il 17% delle plusvalenze e il 12% di proventi vari. Insomma, la tendenza è evidente: i tifosi che vanno allo stadio contano sempre meno. Nonostante che, occorre sottolinearlo, il costo dei biglietti sia più che raddoppiato in termini reali: lontanissimo il novembre 1950 in cui, per Fiorentina-Inter, le curve costarono 450 lire, cioè poco meno di 10 euro attuali, e lontana la metà degli anni Settanta, quando il prezzo dei popolari fu fissato a 2.200 lire, circa 15 euro attuali, ciò che provocò comunque rimostranze, perché giudicato oneroso. Oggi si fa pagare qualsiasi cosa: ad esempio, chi abbia un abbonamento base all’Inter e non possa assistere a una gara, spenderà 20 euro solo per far entrare un altro al posto suo, e – non sfiori nemmeno il pensiero – mai negli incontri di cartello, dove il cambio di utilizzatore è vietato.

Si sa, Milano ha la maledizione di mostrarsi sempre all’avanguardia: prima nella gentrificazione, con i prezzi al metro quadro da giacimenti petroliferi, beninteso per gli affittuari, perché per i costruttori, in particolare se amici, ci sono tariffe da terre brulle e desolate. E prima anche nel progetto di gentrificare lo stadio: negli ultimi otto anni, come ci spiegano le elaborazioni del centro studi della Figc, nel Meazza sono stati aggiunti 2.700 metri quadrati di area cosiddetta hospitality. Sì, proprio quelle zone dove si sbocconcella, si brinda, si incontrano aziende che mostrano i propri prodotti, in breve si fanno affari in modalità tempi moderni. Il Milan ha spiegato nel suo bilancio al 30 giugno 2024 che, rispetto all’anno precedente, i ricavi del botteghino sono scesi da 72,83 a 69,35 milioni, mentre quelli dei salottini sono fortemente cresciuti, avendo fruttato 12,98 milioni contro gli 8 dell’anno prima: i primi sono stati influenzati negativamente dal peggior cammino europeo, nel 22-23 i rossoneri erano arrivati in semifinale di Champions, nel 23-24 sono stati eliminati nella fase a gironi e retrocessi in Europa League, i secondi no. Ma l’incremento dei ricavi dei salottini non basta mai, perché Milan e Inter si lamentano di non poter disporre degli spazi necessari nel vecchio Meazza e vogliono lo stadio nuovo e tutte le aree adiacenti a prezzi stracciati. E allora: gentrificazione sia! E i poveri? Che paghino 35-50 euro per una curva oppure si arrangino guardando le tv: beninteso, non col pezzotto.