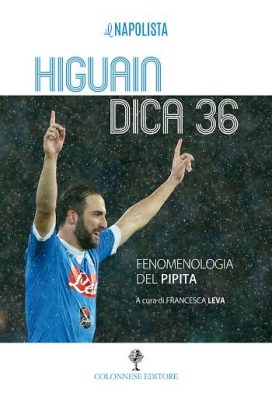

Un brano tratto da “Dica 36”, il libro che il Napolista ha dedicato al record stabilito da Gonzalo Higuain con la maglia del Napoli. Siamo nel 2082 ed un vecchio e stanco Pipita assiste al suo record battuto

Gonzalo Higuain, disteso, socchiude gli occhi e guarda l’obliqua tettoia di giunco. Dall’altra stanza gli arriva un arpeggio di chitarra, una specie di poverissimo labirinto che s’intreccia e si slega all’infinito. Mi guarda e recupera a poco a poco la realtà, le cose quotidiane che oggi, a novantacinque anni, non potrà più cambiare. Guarda senza pena il suo corpo inutile, il poncho di lana ordinaria che gli avvolge le gambe. Fuori, oltre le sbarre della finestra, si dilatano la prateria e il pomeriggio. Ha dormito, ma in cielo resta ancora molta luce. Con il braccio cerca a tastoni finché non trova un campanaccio di bronzo che era in terra accanto alla branda. Lo agita una volta o due, finché dall’altro lato dalla porta il suonatore non smette di suonare.

“Abbiamo un patto”, mi dice Higuain. “Quando non riesco più a sopportare questa sua inutile e noiosa musica, glielo faccio sapere, e lui la smette. È il nostro omaggio privato alla civiltà delle relazioni perdute”.

Un bambino mezzo indio, uno dei tanti pronipoti che circondano il lungo autunno in cui vive questo vecchio grande campione, socchiude la porta. Ci lasciano soli. Sono venuta fin qui, sotto l’ultimo sole di Argentina, per guardare negli occhi l’uomo che dopo sessantasei anni sta per perdere il record di gol del campionato italiano. Gonzalo ne fece 36 nel lontanissimo 2016 e ha un privilegio che a Nordahl non fu concesso. In questo 2082 livido e diafano gli è concesso di sapere chi sta per batterlo segnando domani il trentasettesimo gol in un anno, chi sta per cancellarlo dalla storia. Dalla sua branda Higuain vede la fine. C’è un’ora della sera in cui la vita sta per dirci qualcosa, non la dice mai o forse la dice all’infinito e noi non la intendiamo, oppure la intendiamo ma è intraducibile, come la musica di prima. “Voglio chiederle una cosa, prima che cominciamo”, mi dice e mi fissa, mentre io gli scruto le macchie sulle mani. “Voglio che in questo incontro lei metta tutto il suo coraggio, tutta la sua cattiveria e tutta la sua abilità. Non mi tratti come un vecchio esangue”.

Glielo prometto. Glielo devo, a Gonzalo Higuain. Per tutto ciò che mi ha fatto provare a suo tempo e che non sarà, questo no, cancellato. Per tutta la durata del nostro incontro mi parlerà in uno spagnolo antico, un idioma che non esiste più, di certo non è questo spagnolo divenuto la lingua più diffusa al mondo. “Sapevo che prima o poi sarebbe arrivato questo momento. Mi sono così abituato ad aspettarlo che adesso non so come viverlo”. Higuain è per tutti un uomo serio, per tanti un uomo solo. Vive in campagna e ha paura dei ladri. Nel cortile della fazenda c’è un cane a far da guardia. Non gli piace dar giudizi sull’uomo che gli sta per togliere il record. “Non mi resta molto tempo per parlare e non voglio passarlo a parlare di me. Non voglio essere ricordato come un uomo che alla sua età ancora ha voglia di fare a pugnalate. Nessuno poté chiedere a Nordahl se mi ritenesse degno di lui. Forse avrebbe detto di no, o forse avrebbe abbracciato una finzione giudicandomi buono, grande, bello, giusto. Perché vuole infliggermi questa pena? Cosa potrei dire di interessante su un ragazzo che nel vigore dei suoi vent’anni ha come unica missione lo scopo di cancellarmi? La nostra sorte, avversa o benigna, dovrebbe restare inscrutabile. Iddio ha voluto che invece io guardassi in faccia il mio carnefice. Non mi costringa a dovergli addirittura dire bravo”.

Higuain da stempiato è diventato completamente calvo. È corpulento. Veste di nero, come un tempo quando si stava a lutto, con gli occhiali affumicati e una barba non del tutto bianca. Mi racconta che col passare degli anni è diventato molto religioso, crede di avere un patto segreto col Signore che lo esenta dal dire la verità, in cambio di preghiere e devozione. “Perciò ho spesso mentito sul motivo che mi spinse a lasciare Napoli nel 2016. Ma se lei è venuta fin qui, le devo rispetto. Oggi posso farlo, sdraiato in questa mia marginalità. Mi ha detto che si chiama Elena, vero? Ecco, Elena: perché sarei dovuto rimanere a Napoli? Questo è il punto, questa è la domanda che lei deve porsi. Non ero mai stato meglio in un nessun altro posto. Nessuno mi aveva mai amato tanto. Ma io facevo il calciatore, non l’innamorato. Il calcio, quel calcio, aveva le sue regole, le sue abitudini, pretendeva il rispetto di un codice. I contratti, i milioni, il successo. L’amore ne ha un altro. Insieme le due cose non possono stare. Lei sa cosa dice Borges?”. Gli rispondo che Borges dice tante cose, certe volte troppe. “Borges diceva che innamorarsi è dar vita a una religione il cui dio è fallibile. Se mi fossi innamorato di Napoli, non avrei fatto bene il mio mestiere. Avrei escluso dal mio orizzonte tutto il resto. I milioni, i contratti, il successo. Quando andai via, quando vennero a pagare la famosa clausola di 94 milioni, sapevo bene che non avrei trovato altrove quello che lasciavo. Ma sapevo che dovevo lasciare quel che avevo. A Napoli sarei presto diventato solo Gonzalo, come Maradona è stato solo Diego. Ma io volevo essere completo, volevo essere Gonzalo e Higuain, volevo essere tutto, volevo la passione ma pure l’indifferenza, l’ingordigia dei sentimenti e la sua avarizia. Non è vero che il gol ti unisce alla folla. Il gol dalla folla ti divide. Ti mette nella condizione di essere adorato. Sono andato via da Napoli perché non ho avuto le palle per essere felice. Non mi bastava”.

Ha uno specchio a portata di mano. Sempre accanto a sé. Ogni tanto lo solleva e ci mette la faccia dentro. “È per sapere chi sono, come mi comporterò, cosa farò quando mi troverò di fronte alla fine. Ci penso spesso a come sarà, a cosa si prova. Sono tornato a Napoli una volta sola, di nascosto, per il funerale di Maradona. Ero mescolato tra la folla, dentro il vecchio San Paolo, quando la calca scavalcò le transenne, travolse gli agenti e sfondò la bara di cristallo in cui era esposta la figura fredda di Diego, dentro l’area di rigore, nel punto esatto in cui aveva calciato la punizione sotto la pioggia contro la Juve. La teca andò in frantumi. C’è un uomo alla periferia di Buenos Aires, figlio di napoletani, che vende per autentici certi frammenti, come accadde, non so se lo ricorda, alla fine del secolo scorso per il muro di Berlino. Ricordo la folla che si gettò sul corpo di Maradona mentre in curva suonavano i tamburi, feci in tempo a vederne i bocconi iniziali prima di distogliere lo sguardo, inorridito. Erano morsi feroci, disumani, azzannarono prima le gambe e poi le braccia, il petto, solo alla fine il volto, erano animaleschi, eppure senza alcuna malvagità. Non c’era crudeltà nei napoletani che si cibavano del corpo di Diego, sembrava tutto così spontaneo, come se la natura stesse facendo il suo corso, tanto che nessuno pensò di intervenire. Per molto tempo ne sono rimasto turbato. Non ho avuto più la forza di tornare nemmeno dopo l’eruzione del Vesuvio e la distruzione della città. Nemmeno dopo la ricostruzione. Non sono mai stato a Supràpoli, non la riconoscerei com’è oggi, praticamente in cielo, per evitare il contatto con la terra che ogni tanto ancora trema, questa Napoli sopraelevata, a quattro chilometri d’altezza, come La Paz. Lei, Elena, ha più paura degli architetti o dei poeti?”.

Gli sorrido e gli dico che lo trovo cambiato. Da calciatore si rifugiava dietro quattro banalità, gli domando com’è che si sia messo a cercare la profondità così come in campo cercava la verticalità. “È stata la boxe”; mi dice. “Quando sposai Anna in Inghilterra, a lei mancava la sua Napoli. Io invece non avevo nulla che valesse la mia nostalgia. Nacque Jorge Luis Gaetano, e il resto si sa. Sentì il richiamo del pugilato, come mio nonno, come suo fratello. Scelse di combattere per l’Italia, riportò il titolo dei massimi nel vostro paese, io l’ho seguito e ho scoperto un mondo. La boxe di mio figlio mi ha dato l’opportunità di guardarmi dentro. La vita è come la boxe, ma la boxe è soltanto come la boxe. È una specie di jazz: più è bella e meno la gente la capisce. Ho cominciato a leggere Joyce Carol Oates, Norman Mailer, Jack London, Hemingway, e ogni libro era un filo, ogni libro mi portava altrove, e ne volevo ancora, come un gol ne chiama un altro, ed era strano, sa Elena?, più leggevo, più mi conoscevo, più mi intristiva il pensiero per tutto il tempo perso. Oggi io amo la boxe più del calcio. Vorrei rinascere solo per darmi al pugilato, per poter rompere anch’io con mio padre calciatore anziché riuscire a superarlo. Invece mi guardi, sono alle corde e aspetto il gong”.

Sulla parete di destra della camera in cui Higuain mi riceve, c’è la vecchia bandiera dell’Argentina, prima che il paese fosse annesso a Cile, Bolivia, Paraguay e Uruguay per formare la Magellanea. Si accorge che la sto guardando. “Io appartengo a un altro mondo, ho giocato un altro sport. I miei 36 gol del 2016 oggi forse ne valgono cinquanta, sessanta, chi lo sa. Nel mio calcio si poteva ancora far fallo sugli attaccanti: l’abolizione dei contatti fisici voluta dalla Fifa agevola gli attaccanti. Ai miei tempi si poteva segnare ancora soltanto con i piedi e con la testa, mentre le scoperte della medicina e le innovazioni tecnologiche hanno mutato la nostra quotidianità e pure il calcio. Poter spostare gli oggetti con lo sguardo, grazie a un micro chip sotto pelle, consente di spostare il pallone e segnare con un colpo d’occhio. Quando giocavo io, il colpo d’occhio era una cosa innocua. Rimpicciolire le porte è stato giusto: non si poteva andare avanti con partite che terminavano dieci a dieci. Se la tecnologia è entrata in maniera così prepotente nel calcio dopo la terza guerra mondiale, le nazionali più forti non potevano che diventare la Cina, l’India, la California, il califfato d’Andalusia”. Nella sua fragilità è rimasto un uomo monumentale, le braccia lunghe e rissose, le gambe storte da fantino, da marinaio, o più banalmente da centravanti. “I centravanti non esistono più. Già stavano sparendo all’epoca, figurarsi che senso hanno adesso se si può far gol da metà campo. I ragazzi parlano, parlano, ma non sanno. Ogni tanto passa qualcuno di qui e mi chiede: don Gonzalo, mi racconti i suoi gol. E io gli parlo di quello all’Arsenal, quello al Borussia, la rovesciata al Frosinone. Mia figlia cominciò a disegnarli tutti, io li descrivevo e lei li dipingeva, lo faceva per tenerne viva la memoria quando a margine dell’accordo di pace che pose fine al conflitto, i governi di tutto il mondo furono d’accordo nella distruzione del web. I tempi di Internet sono stati meravigliosi. Andavi su YouTube e vedevi i gol di chiunque. La società attuale è rammollita. Una volta i ragazzi potevano stare ore davanti al computer, oppure con un telefonino in mano, sui social – se li ricorda Elena i social? – e potevano scoprire il mondo anche senza avere la possibilità di viaggiare. Giocavano in rete. Da Buenos Aires con uno di New York. I figli della guerra batteriologico-nucleare invece non hanno più voglia di osare, sono felici di scendere in piazza e incontrarsi, gli basta parlarsi di persona, tra di loro, senza mai uscire dalla loro piccola cerchia di influenza. Cosa ci faccio qui? E dunque spero che il mio record cada già domenica, anche se molto probabilmente finirà per assegnare alla Juventus lo scudetto numero novantadue, che loro si ostinano a contare come novantaquattresimo. Pazienza. Io non farò festa, ma certamente berrò del mate con l’uomo che lo batterà, l’uomo che porta il mio stesso cognome e il mio stesso nome, Higuain Gonzalo, figlio di Jorge Luis Gaetano, mio nipote, nato a Napoli il 19 settembre 2054”. Disteso, socchiude di nuovo gli occhi, la musica dall’altra parte della stanza è ricominciata. Higuain mi pare sollevato. Sa che così non lo dimenticheremo, neppure quando lo avremo già dimenticato.